视频

查看更多>最新法讯

随喜筹建青海禅(创)古女尼寺...

随喜筹建青海禅(创)古女尼寺闭关中心

-

2023’ 长寿法会预告

2023’ 长寿法会 定于公历6月28日(农历六月初十日 )起在玉树禅古寺隆重举行 法会时间具体安排公历6月21-24日画金刚

-

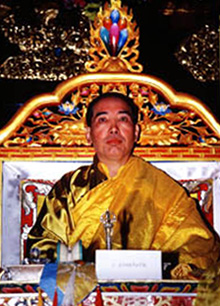

预告|2023'红观音法会

红观音法会是我们青海禅古寺举办的法会中历史最悠久、最为大型的法会之一。接受红观音灌顶,观修此本尊,自然会得到观世音菩萨慈悲的加持

- • 最新法讯 | 随喜2022’长寿法会已圆满

- • 最新法讯 | 重要 | 告知涵

- • 最新法讯 | 随喜2022’红观音法会已圆满

- • 最新法讯 | 2022'藏历新年快乐!

- • 最新法讯 | 法讯| 藏历2021'年末玛哈嘎拉预告

- • 最新法讯 | 随喜第十八届噶举辩经法会已圆满

- • 最新法讯 | 聚焦寺院丨九月

- • 最新法讯 | 随喜2021'红观音法会已圆满